Неотъемлемой частью права на свободу слова в развитой демократии является не только существование независимых средств массовой информации, но и возможность для каждого жителя страны высказаться на страницах этих самых средств массовой информации. Это явление возникло вместе с самими СМИ и называется «гражданской журналистикой». «Гражданская журналистика» - это когда любой человек может направить в любое СМИ свой текст, оформленное мнение, и это мнение, если оно актуально и выражено внятно и кратко, будет опубликовано, даже если позиция автора не совпадает с позицией самого СМИ. А если в публикации все же будет отказано, этот отказ будет иметь ясные и убедительные причины.

А как обстоят дела с гражданской журналистикой в Латвии? Какие есть возможности у жителей страны выступить со своим мнением на страницах (или экранах) СМИ? В моем материале на эту тему жителей Краславского края ждет приятный сюрприз.

С развитием Интернета и социальных сетей термин «гражданская журналистика» приобрел еще одно значение — этим термином обозначают ситуации, когда то или иное мнение или факт являются важными, привлекают внимание людей, являются для них важными, но по разным причинам игнорируются СМИ, и тогда люди сами, используя современные технологии, делают это мнение или факт широко известными: путем постов и перепостов, твитов и ретвитов, путем публикации на частных страницах и распространения ссылок. Это тоже важная часть современной реальности — возможность сделать что-то известным в обход «официальных» каналов. И само понятие «официальных каналов» в этой связи стало уже размываться — Интернет и социальные сети уже давно являются для многих не менее часто используемым и не менее авторитетным источником информации, чем ведущие СМИ.

В целом, можно сказать, что это хорошо — чем больше есть возможностей для получения знаний и обмена мнениями, тем лучше. И чем свободнее этот процесс, тем тоже лучше. Но есть важный нюанс: если самостоятельные публикации в Интернете дополняют деятельность СМИ, если СМИ сохраняет авторитет, если люди продолжают доверять СМИ и читают эти СМИ из-за профессионального освещения фактов и компетентного анализа — тогда СМИ и гражданская журналистика работают на благо общества вместе, и общество в результате имеет больше свободы и больше знания. А вот если СМИ уходят от актуальных тем, если в редакциях самих СМИ возникает внутренняя цензура, если что-то или кто-то замалчивается или игнорируется — вот тогда гражданская журналистика начинает работать не вместе с СМИ, а вместо них, и общество движется к расколу, поляризации мнений, размыванию общих для всех смыслов.

Хочу уточнить, что гражданская журналистика - это именно возможность граждан увидеть на страницах СМИ свое мнение, возможность прислать свой материал в редакцию без заказа со стороны СМИ, без приглашения — для публикации материал гражданского журналиста должен лишь соответствовать общим стандартам понятного текста. В идеальном случае, редакция должна не просто оценить такой материал, а помочь автору довести его до нужного качества. Те эксперты, которых приглашают сами СМИ, не могут заменить гражданскую журналистику, гражданская журналистика — это признак того, что сами СМИ допускают, что могут чего-то не увидеть, не оценить. И профессиональные СМИ понимают это и «держат двери открытыми», они понимают, что такая политика помогает им не упустить важное, не терять связи с аудиторией, быть «в теме» и «на связи» во всех случаях и ситуациях.

Есть ли гражданская журналистика в Латвии? Работает ли этот институт в полную силу? Как конкретно выглядят те «двери», которые, по идее, должны быть открыты для независимых, вполне обычных граждан? В конце концов, для кого работают СМИ как не для тех самых «обычных людей»? И я повторю, что неотъемлемой частью профессионализма такой работы является обратная связь — вплоть до возможности обычного человека донести свое мнение до аудитории даже самого популярного и авторитетного СМИ.

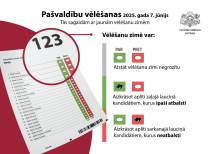

Я проделал простой эксперимент, повторить который может каждый, потратив не более одного часа времени. Я выбрал несколько ведущих СМИ страны, включая как центральные, так и местные, региональные — и поинтересовался, есть ли на их сайтах информация для тех, кто захотел бы прислать им что-то для публикации — как гражданин, как читатель, у которого тоже есть, что сказать. Более того, как человек, регулярно пишущий (и публикующийся!) в газете нашего, Краславского края «Эзерземе», я интересовался также возможностью опубликовать в этих СМИ что-то и от себя — не как читателя, а как человека, не совсем чуждого журналистскому делу, имеющего опыт освещения различных тем. Я предполагал, что есть темы, которые могут быть интересны не только в границах нашего края, а потенциально важны для населения всей страны.

Результат моих исследований оказался весьма неожиданным. Начать с того, что большинство СМИ вообще не указывают контактов своих редакций. Некоторые не указывают никаких контактов вообще — кроме общего электронного адреса на все случаи жизни. Но любой человек, имеющий опыт активного использования электронной почты, сразу скажет, что такой адрес — это с вероятностью в 99% тупиковый путь. Почему? Потому что обычно такие адреса быстро попадают в базы данных для массовых рассылок, потом по этим базам и адресам эти массовые рассылки начинают идти, потом ящик на этом адресе начинает каждый день с самого утра заполняться спамом, нежелательными рекламными и мошенническими рассылками — и в итоге заметить чье-то письмо по делу на фоне этого мусора становится почти невозможным. Я, например, при любом использовании электронной почты, даже по адресу, не находящемуся в открытом доступе, всегда прошу адресата подтвердить, что он письмо мое получил. Ведь, кроме спама, есть и еще масса причин, по которым мое письмо может не дойти или остаться незамеченным. Проблемы технического характера, задержки, нечаянные удаления — все это делает электронную почту не то, чтобы ненадежным способом коммуникации, но таким способом, который нуждается в дублировании, подстраховке каким-то способом, более надежным. Например, телефоном. И те, кто в самом деле заинтересован в поддержании связи, так и поступают — дают и электронный адрес, и телефон. Чтобы человек мог отправить письмом свой текст, что-то подробное, а затем по телефону уточнить, увидели ли его письмо. Но, повторюсь, на сайтах латвийских СМИ крайне редко можно увидеть даже отдельный электронный адрес редакции, а телефоны редакции присутствуют в разделе «Контакты» в единичных, исключительных случаях.

Но сам по себе телефон, даже если он есть, не очень-то побуждает к активности, если речь о направлении в адрес редакции текста для публикации — ну, телефон и телефон, не каждый человек рискнет вот так сам по себе что-то предложить, если СМИ не пишет открытым текстом, что приглашает неравнодушных людей присылать свои материалы.

Побудить граждан к активности в качестве авторов может не только контакт и прямое приглашение, таким сигналом и стимулом, таким приглашением может стать, например, постоянная рубрика в СМИ, где регулярно публикуются именно такие материалы, присланные «со стороны» - и с явным указанием на то, что материал создан и прислан человеком не из штата редакции СМИ, без заказа, по собственной инициативе. Однако, и таких рубрик при беглом осмотре СМИ найти удалось немного.

Я специально не стал предпринимать какого-то монументального исследования латвийских СМИ, я поставил эксперимент, в котором представил себя человеком, желающим поделиться с обществом — такой человек обычно не имеет времени устраивать обширные исследования. С другой стороны, как уже было сказано, гражданская журналистика должна быть институтом, настолько привычным, настолько распространенным, что реализация этой возможности не должна быть для гражданина каких-то особенных усилий. Идеально это должно работать вот так: я вижу, что у меня есть, что сказать, я вижу СМИ, работающее в этом регионе или в этой теме — и все, я пишу, а потом отправляю по надежным контактам в редакцию. И жду либо замечаний перед публикацией, либо мотивированного ответа с отказом. К сожалению, возможности для такой, ясной и понятной реализации своего права и желания начать общественную дискуссию или поучаствовать в ней, я почти нигде не обнаружил. К счастью, в этом последнем предложении ключевое слово все же - «почти». Потому что на этом общем не очень дружелюбном фоне выделяются несколько изданий, представляющие пример совершенно иного, правильного подхода к своей аудитории.

В своем «тесте» я обращал внимание на самые общеизвестные СМИ и на СМИ, близкие мне по региону. Это логично: если проблема большая, то о ней стоило бы написать в центральные СМИ, а проблему региональную надо освещать в СМИ того региона, где ты эту проблему увидел.

С центральными СМИ у меня «романа» не получилось — сплошные непробиваемые разделы «Контакты» без телефонов и часто с единственным электронным адресом, с которого никто не отвечает даже, что «ваше письмо получено». Когда я переместил фокус поисков поближе к месту своего обитания, в Латгалию, картина чуть изменилась.

В Даугавпилсе имеется Gorod.lv — издание, имеющее основания претендовать на статус центрального городского. Много новостей, заметный и правильный акцент на городской жизни — но не видно ни отдельной рубрики для авторов со стороны, ни какого-либо намека на то, что такие авторы вообще рассматриваются изданием как возможные. Есть физический адрес редакции — туда, наверное, можно зайти, спросить напрямую. Но по телефону не позвонишь, только электронная почта.

Еще одно СМИ Даугавпилса, Grani.lv, имеет латышскую и русскую версии, а в разделе «Контакты» у этого СМИ имеется чуть более развернутое пояснение к электронной почте редакции:

«Для обратной связи, пожалуйста, используйте электронную почту. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения или критика, не сомневайтесь – пишите нам!». Однако, я бы не назвал это приглашением к публикации в рамках гражданской журналистики. И отдельной рубрики такого рода на Гранях я тоже не увидел.

Другое даугавпилсское издание, Интернет-СМИ «Чайка», я взял не только «для ассортимента», но и, честно говоря, для контраста, для подчеркивания разницы в подходах - «Чайка» известна в городе и всей Латгалии как издание, делающее акцент на приверженности свободе слова, публикации непопулярных мнений. Что ж, можно сказать, что «Чайка», действительно, делом подтверждает эту позицию: на ее сайте имеется аж два прямых телефона редакции, а среди ее постоянных рубрик мы видим рубрику «Личное мнение», наполняемую еженедельно. Более того, я лично начал свое знакомство с «Чайкой» именно как автор материала этой рубрики — и то, что началось как гражданская журналистика, переросло в не один десяток публикаций и в качестве штатного журналиста, «Чайки», и в качестве мнения «со стороны». То есть, желающему опубликовать свое мнение в «Чайке», есть, какими примерами вдохновиться, и есть, куда обратиться со своим мнением.

Но самое замечательное открытие я сделал буквально у себя под носом — в еще более знакомой мне редакции «Эзерземе», газеты Краславского края. До недавнего времени я как-то даже и не задумывался, какова позиция нашей краевой газеты в отношении гражданской журналистики - «Эзерземе» была мне известна как газета, открытая для всех авторов, уже много лет, задолго до моей первой публикации на ее страницах.

Я познакомился с «Эзерземе» в самые первые дни своего пребывания в Краславе, а это уже более семи лет назад. И уже тогда мне было о ней известно, что «Эзерземе» не просто допускает такую возможность, а прямо приглашает авторов к сотрудничеству. Но тогда я думал, что так поступают буквально все латвийские СМИ. Затем, спустя несколько лет, я стал и сам писать для «Эзерземе» - но так и продолжал думать, что практика, принятая в «Эзерземе», есть вещь, совершенно обычная. И только несколько месяцев назад, приступив вплотную к теме гражданской журналистики, я обнаружил, насколько уникальна в этом смысле наша краевая газета.

Все жители края совершенно не удивляются, видя в каждом номере имена авторов — своих знакомых, соседей, представителей самых разных учреждений и профессий, молодежь и пенсионеров. Кто-то присылает новость из своего скромного по размерам места жительства — откуда бы другие узнали об этом, как не от самих жителей? Кто-то делится радостью — даже если человек просто вырастил новый сорт помидоров на огороде, это событие, вполне достойное общего внимания — огородников в крае много, и их новости ничем не хуже, а даже иной раз и важнее, чем вести из далекой страны. Одни люди сообщают о, например, культурном событии — а другие посещают его и публикуют в «Эзерземе» свои впечатления. Между прочим, культурная жизнь в нашем крае далеко не бедна, а такие публикации делают ее объемной, создают событию резонанс.

Постоянная тема публикаций независимых авторов в «Эзерземе» - впечатления о путешествиях, репортажи из дальних стран, объявления и отчеты о встречах с краславчанами, посетившими те уголки планеты, где бывает не каждый. Выделяются в этом плане публикации Андрея Якубовского — он пишет обо всем сразу и о каждой черте с акцентом, от истории до кухни того места, где побывал. Недаром он известен читателям «Эзерземе» еще и как автор обзоров международной жизни, и как автор «вкусных» кулинарных рассказов. Нередки от Андрея, школьного учителя по профессии, репортажи и новости из школьной жизни.

Украшением газеты стали исторические и краеведческие публикации еще одного автора — Валдемара Гекиша. Обширные знания и уникальный опыт этого известнейшего в крае ученого, музейного работника позволяют ему радовать читателей захватывающими экскурсами в историю нашего края, богатую не только на события, но и на судьбы, биографии самых разных людей. Валдемару удается увидеть, выхватить из массы данных жемчужины таких фактов и биографий — и подать их в увлекательной форме.

То, что происходит каждый день, но не становится от этого менее важным — школьная, спортивная жизнь, - находит на страницах газеты свое отражение прежде всего благодаря активному сотрудничеству с сотрудниками учреждений этого профиля. В «Эзерземе» постоянно публикуются материалы от работников сферы образования, отчеты о ходе учебы, о поездках, культурных событиях, о состязаниях и спортивных успехах учеников.

Если человек хорош в каком-то деле, «Эзерземе» рада пригласить его, чтобы поделиться знаниями, дать совет, предложить что-то. Таковы, например, публикации Натальи Раубишко, профессионального детского массажиста, привлекающего в свою работу и сведения из многих других областей знания.

«Эзерземе» не обходит стороной ни одну тему — если тема заслуживает внимания, если по теме находится автор, способный представить аргументированную точку зрения, то «Эзерземе» предоставляет такому автору свои страницы без особой цензуры. Газета лишь следит, чтобы материал соответствовал общепринятым нормам публичного высказывания, а автор понимал, что ответственность за сообщенные факты несет именно он. Среди материалов такого рода я стараюсь не пропускать статьи от Раймонда Нипера. Этот человек, опытный предприниматель, пишет на острые экономические темы и явно неравнодушен к тем проблемам, которые поднимает. Его публикации отличаются большим объемом фактических данных, аргументов, объяснений, которые делают многие проблемы понятнее для непосвященных. Предлагает автор и свои способы выйти из того или иного затруднения, не только описывает проблему, но и излагает свое понимание того как ее решить. «Эзерземе» может не во всем разделять его взгляды, но выполняет свой долг перед обществом, предоставляя трибуну человеку, которому есть, что сказать.

Скажу и о темах и материалах, острых настолько, что не всегда их автор готов раскрыть свое настоящее имя — и для таких случаев в «Эзерземе» тоже открыты двери. Бывают публикации анонимные или под псевдонимом — чтобы факт или мнение не остались неизвестными обществу, но, чтобы автор сохранил ту приватность, которую считает необходимой.

Сложно перечислить все темы и жанры, в которых в «Эзерземе» выступают гражданские журналисты. Но с другой стороны, достаточно взять в руки номера газеты за пару месяцев, чтобы самому получить полное впечатление от этого богатства мнений и тем.

Я посчитал нужным сделать для этого материала еще одну часть: взять интервью у главного редактора «Эзерземе» Иветы Лейкумы и у наиболее активных авторов «Эзерземе» - гражданских журналистов. Чтобы яснее представить себе позицию как профессионала в области СМИ, так и независимого автора, чтобы увидеть и понять самому и показать остальным живое биение гражданской жизни в нашем крае. Тем более, что в случае «Эзерземе» позиция газеты в отношении независимых авторов оказалась столь уникальной для Латвии.

Глеб БЕЛЯЕВ

25.09.2020.JPG)